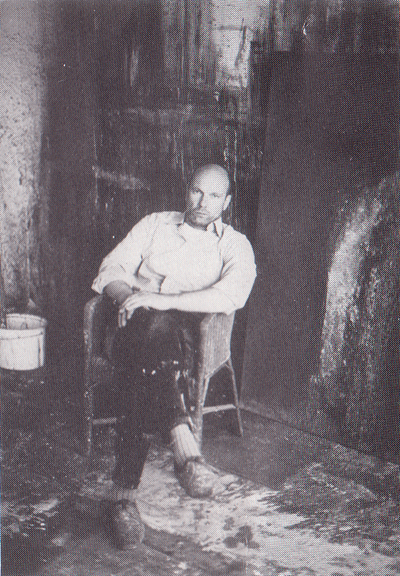

Né en 1951, Manfred Schling a développé sa peinture en marge de l’explosion de la scène artistique ouest-berlinoise des années 1980 marquée par un style de peinture figuratif, expressionniste et hédoniste, connu sous le nom de Heftige Malerei (peinture violente) ou Neue Wilde (les Nouveaux Fauves).

Manfred Schling ne s’est pas reconnu dans cette nouvelle tendance laquelle affirmait son identité par l’usage de couleurs vives voire criardes, l’utilisation de formes humaines élémentaires et par une peinture gestuelle active soulignant l’importance du geste de l’artiste « peignant ». Comme il le dit lui-même en évoquant ses débuts : « L’action painting, avec ses explosions de couleurs, n‘a jamais été ma tasse de thé. J’ai toujours été plus intéressé par la nuance et l’accessoire. » (Schling 2021).

Tout en participant pleinement à une scène artistique berlinoise, il décidera de suivre une orientation attachée à l’absence de références extérieures, propre à la tradition du courant informel, tout en y apportant sa propre contribution qu’il explicite comme la poursuite et l’approfondissement d’un dialogue entre matérialité et transparence, entre structure et profondeur.

Manfred Schling, qui est aussi le parrain de la résidence de Poulguen, aura 75 ans l’année prochaine. C’est pourquoi, en anticipant d’autres événements, l’espace de Poulguen a décidé d’organiser une première rétrospective partielle de l’œuvre de l’artiste, en combinant quelques œuvres provenant de collections particulières avec un fond d’œuvres à la disposition de l’espace.

L’exposition « Manfred Schling – Œuvres de 1985 à 2024 » documente la période de maturité de l’artiste qui est marquée par l’abandon progressif de la technique de collage au profit d’un matiérisme de plus en plus affirmé qui deviendra petit à petit le moyen principal de structuration du tableau.

Au début, c’est par la technique du collage que l’artiste crée des points de force et d’orientation sur la surface de peinture sans forme, sans structure (comme l’illustre le travail sur papier de 1983 exposé en marge de l’évènement, ainsi que les tableaux reproduits dans le catalogue de la Karl Hofer Gesellschaft dont Manfred Schling était le boursier au début des années 1980).

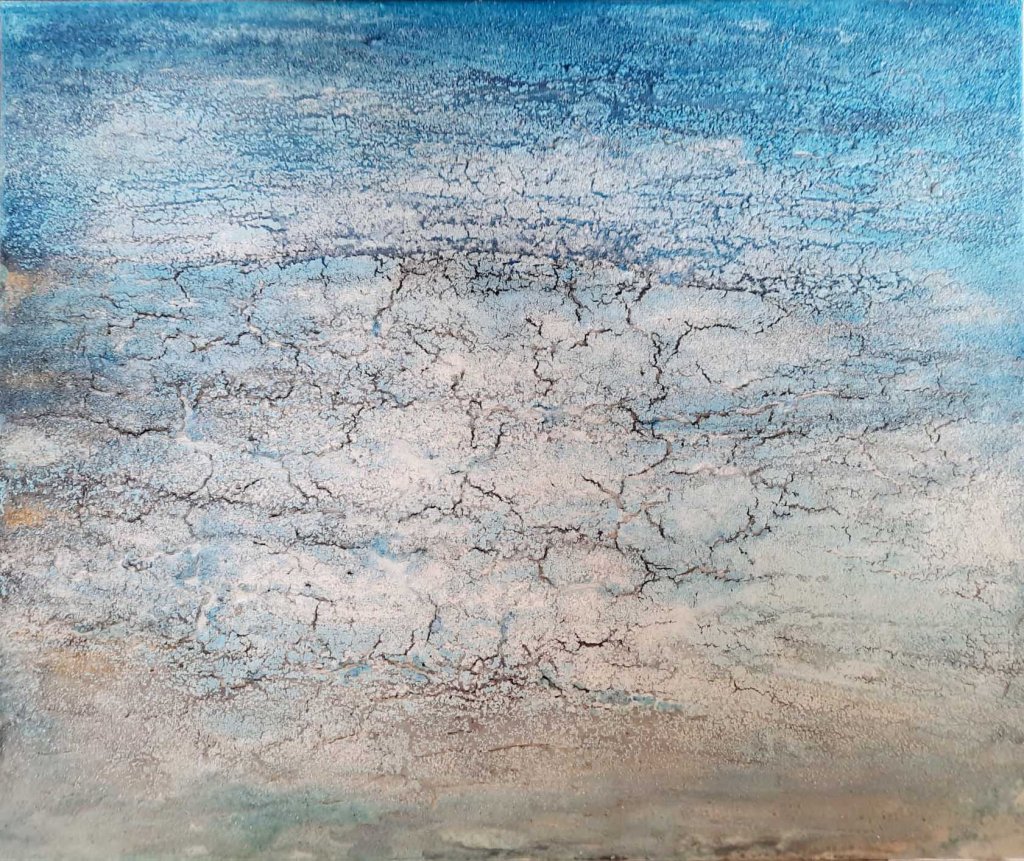

Ce rôle de structuration des éléments collés est progressivement remplacé par toutes sortes d’interventions gestuelles – griffures, traces, traits de peinture – qui à leur tour obligent l’artiste à solidifier le fond de couleurs par un apport de matériaux comme la poudre de quartz ou de marbre (cf. la tableau N° 6 « Traces », 1985), et parfois le sable.

Progressivement, les comportements de ces matériaux au cours du processus de fabrication de l’œuvre apportent leurs propres éléments de structuration au tableau – craquelures, fissures, cassures, cratères –, lesquels prennent peu à peu la place des interventions gestuelles du peintre et dont l’émergence lui permettent d’entrer en dialogue avec l’œuvre en train de se créer, en interprétant le processus tout en essayant de l’orienter. De ce dialogue peuvent surgir des suggestions de formes dont l’artiste se saisit : apparaissent alors des objets (des pierres, des feuilles, des fruits, des colonnes, des maisons, des échelles ou d’autres formes encore). L’artiste explique qu’il s’agit là « de bifurcations passagères d’une ligne de fond qui doivent leur existence avant tout au plaisir de faire, au plaisir de suivre et de réaliser les suggestions émergeant du processus de fabrication. »

Comme le pressentait le philosophe et critique d’art Rolf Tiedemann dès 1984 : « Le langage et l’écriture des tableaux de Schling ne sont rien d’autre que ceux de leurs matériaux. En créant le tableau à partir d’eux, ce sont eux qu’on fait parler. Ces matériaux ne sont parlant que là où ils ne sont pas restés de simples matériaux, mais sont devenus tableaux. »L’œuvre de Manfred Schling échappe à tout regard superficiel ou pressé. Il demande du temps, le temps nécessaire d’une imprégnation à travers laquelle, en approfondissant sa conversation avec l’œuvre regardée, le spectateur en précise peu à peu sa compréhension toute personnelle. Et il lui laisse aussi la latitude d’y revenir, de le revisiter pour découvrir d’autres facettes, d’autres détails, d’autres interprétations, en fonction de son état d’esprit du moment. J’aime revenir aux tableaux de Manfred Schling.

Erhard Friedberg,

Le Guilvinec, novembre 2025